马尔可夫决策过程是四元组 $<\mathcal S,\mathcal A,P,R>$,上一篇文章介绍的值迭代算法依赖于 $P$ 和 $R$ 去求解最优策略。但是,实际应用中我们并不知道具体的 $P$ 和 $R$。那我们知道什么呢?我们能获取的是和环境交互来获取reward以及新的状态,如下面的代码展示的:

done = False

state = env.reset()

while not done:

action = agent.take_step(state)

state_, reward, done = env.step(action)

agent.update(state, action, state_, reward, done) # 这里使用强化学习算法

state = state_

为此,需要新的算法在这种情况下学习最优策略,也就是所谓的Model-Free的方法,指不知道 $P$ 和 $R$ 这两个属于环境的东西,Model就是指环境。

有一点需要注意的是,前面我们通过值迭代求解 V 函数,然后根据 V 函数结合状态转移函数 $P$ 计算 Q函数,最后得到策略。而在不知道 $P$ 的情况下,我们没法由 $V$ 计算得到 $Q$,因此必须直接求解 $Q$。

蒙特卡洛法

蒙特卡洛法通过采样的方式估计Q函数,可以放在策略迭代算法中的策略估计这一步。

首先介绍轨迹 的概念,它指依照一定策略,从起始状态开始到终止状态经历的状态、动作、奖励的序列,通常记为 $\tau$。基于一个策略与环境交互得到轨迹的过程叫rollout。比如 $\tau=<s_0,a_0,r_1, s_1,s_1,a_1,r_2,…, s_{T-1},a_{T-1},r_T,s_T>$。轨迹 $\tau$ 是一个随机变量,它的随机性来源于策略和环境本身的随机性。对于一些环境,可能不存在终止状态,例如玩“我的世界”游戏,此时可以认为 $T\rightarrow \infty$。

定义了轨迹之后,我们就可以给轨迹里面的每个 $<s_t, a_t>$ 二元组计算回报:$G_{s_t,a_t}=\sum_{i=0} \gamma^i r_{t+i}$。蒙特卡洛方法使用平均值近似期望值,即 $Q(s,a)\approx \frac1N\sum_{i=1}^N G_{s,a}$。即使用当前策略进行rollout得到很多轨迹,求出这些轨迹中各个 $<s_t,a_t>$ 的回报,然后取平均来估计价值函数。

强化学习中会使用迭代的方式求均值来进行Q函数的估计,因为 $N$ 个数的平均数$\bar x_N$ 可以写成迭代的形式:

\[\bar x_N= (1-\frac1N)\bar x_{N-1}+\frac{1}{N} x_N = \bar x_{N-1} - \frac1N (\bar x_{N-1} - x_N)\]这个看起来像是梯度下降算法很像($\frac1N$ 对应学习率,$\bar x_{N-1} - x_N$ 对应梯度),比较好记,实际上也的确和梯度下降算法高度相关,具体可以参考后面的随机近似。

现在我们可以得到使用蒙特卡洛法估计Q函数的算法:

- 初始化 $Q(s,a)=0$,$\pi(s,a)=\frac{1}{|A(s)|}$,$n(s,a)=0$

- 迭代 $N$ 次:

- 用策略 $\pi$ 跟环境交互,得到一条轨迹 $\tau=<s_0,a_0,r_1, s_1,s_1,a_1,r_2,…, s_{T-1},a_{T-1},r_T,s_T>$

- $G\leftarrow 0$

- 遍历 $t = T-1,T-2, \cdots,0$

- $G\leftarrow \gamma G+r_{t+1}$ ,倒着遍历求return是一个常见的trick

- $s\leftarrow s_t, a\leftarrow a_t$ ,这里是去掉角标 $t$,主要是为了后面公式看起来简洁一些

- $n(s,a)\leftarrow n(s,a)+1$ ,计数,用来取平均

- $Q(s,a)←Q(s,a)-\frac1{n(s,a)}[Q(s,a)-G]$, 公式也可以改为:$Q(s,a)←Q(s,a)-\alpha[Q(s,a)-G]$,其中 $\alpha$ 是学习率,原理也是参考后面的随机近似部分。

整体来看,蒙特卡洛法就是用均值去估计Q函数,只不过因为Q是个函数,在很多 $<s,a>$ 上都有值,所以每个函数值都要用均值去估计。该算法的一个细节是充分利用整个轨迹,把轨迹上的 $<s,a>$ 全部都用来更新Q函数。

同策略与异策略

在Model Free的算法中,需要探索环境以获取轨迹 $\tau$,由于我们学习到的策略是确定性的(因为策略是取argmax得到的),但为了探索环境又需要随机性的策略来见到各种 $<s,a>$,二者之间存在矛盾。为了解决这个办法,可以维护两个策略,一个是随机的用来获取 $\tau$,一个是我们期望学到的策略,这引申出2类算法:

- 同策略(On-policy):探索环境与学习的策略是同一个策略(根据自己的经验学习)

- 异策略(Off-policy):探索环境与学习的策略不是同一个策略(看别人的经验学习,用别的策略方式收集一堆数据然后训练自己的策略)

我们最后得到的策略是确定性策略 $\text{argmax}_a Q(s,a)$,给它引入随机性的常见的办法是 $\epsilon$-greedy:

\[\pi(a|s)=\begin{cases} \frac{\epsilon}{|A(s)|} + 1 - \epsilon & a=\text{argmax}_a Q(s,a)\\ \frac{\epsilon}{|A(s)|} & a\ne\text{argmax}_a Q(s,a) \end{cases}\]类似于分类里面的label smoothing分摊一些概率到其它类别里面,这里则是分摊到其它action。通过 $\epsilon$-greedy引入随机性就可以进行探索了,用这个随机的策略收集轨迹、估计Q函数。

同策略蒙特卡洛强化学习算法

要基于蒙特卡洛法得到一个求解最优策略的算法,一方面,我们需要收集很多轨迹计算回报,对这些回报取平均近似Q函数,另一方面,也要更新策略来对策略进行改进。如果把这两方面分开考虑会比较低效,蒙特卡洛强化学习算法借鉴值迭代的思路,只估计一次值函数,就改进策略:

-

初始化 $Q(s,a)=0$,$n(s,a)=0$,$\pi(a|s)=\frac{1}{|A(s)|}$

- 迭代 $N$ 次:

- 策略估计

- 根据策略 $\pi$ 得到一条轨迹$\tau=<s_0,a_0,r_1, s_1,s_1,a_1,r_2,…, s_{T-1},a_{T-1},r_T,s_T>$

- $G\leftarrow 0$

- 遍历 $t = T-1,T-2, \cdots,0$

- $G\leftarrow \gamma G+r_{t+1}$

- $s\leftarrow s_t, a\leftarrow a_t$

- $n(s,a)\leftarrow n(s,a)+1$

- $Q(s,a)←Q(s,a)+\frac1{n(s,a)}[G-Q(s,a)]$

-

策略改进

\[\pi(a|s)=\begin{cases} \frac{\epsilon}{|A(s)|} + 1 - \epsilon & a=\text{argmax}_a Q(s,a)\\ \frac{\epsilon}{|A(s)|} & a\ne\text{argmax}_a Q(s,a) \end{cases}\]

- 策略估计

- 得到最终策略:$\pi(a|s)=\text{argmax}_a Q(s,a)$

蒙特卡洛法估计Q函数的效率比较低(估计量的方差比较大),与之对应的算法是时间差分。时间差分需要一些随机近似的数学基础才能理解,所以下面先介绍随机近似。

随机近似

随机近似是一类近似算法,这里介绍随机近似里的零点估计问题。求严格单调函数 $f(\theta)$ 的零点可以用数值计算里的方法来求,比如不动点迭代。但如果 $f(\theta)$ 是得不到的,只能获得带噪声的数据 $z(\theta,\epsilon)$,这里$\epsilon$表示随机噪声,$z(\theta,\epsilon)$ 表示受噪声影响,噪声满足:

\[f(\theta)=E_{\epsilon}[z(\theta,\epsilon)]\]这表明 $z$ 其实就是带噪声的 $f$,意思是我们只能获取 $f(\theta)$ 带噪声的函数值,无法获取准确值。这种情况下怎么求零点?这是Robbins-Monron算法(RM算法)要解决的问题。

在介绍RM算法之前,先说明一下这个求零点的问题在机器学习中还挺常见,比如:

- 如果 $\theta$ 是自变量,$f(\theta)$ 是某个函数的梯度,那么该问题就是一个优化问题,找到梯度为0的点(求极小值)。

此时 $z(\theta,\epsilon)$ 是mini-batch的梯度,因为batch上的梯度相较于完整梯度是有噪声的,这是随机梯度下降的场景。

- 如果要估计 $X$ 的期望,令 $f(\theta)=\theta-E[X]$ 即可。在强化学习中我们要用均值估计Q函数,就可以用RM算法。

Robbins-Monro算法

记 $\theta^*$ 满足 $f(\theta^*)=0$,Robbins-Monro算法通过以下公式对 $\theta$ 进行迭代进行求解:

\[\theta_{t+1}\leftarrow \theta_t-\alpha_tz_t\]其中 $z_t=z(\theta_t,\epsilon)$。这个算法是说,从 $\theta_0$ 开始迭代,在函数的 $\theta_t$ 处得到带噪声的函数值 $z_t$,然后用该公式迭代就能让 $\theta$ 收敛于零点 $\theta^*$。

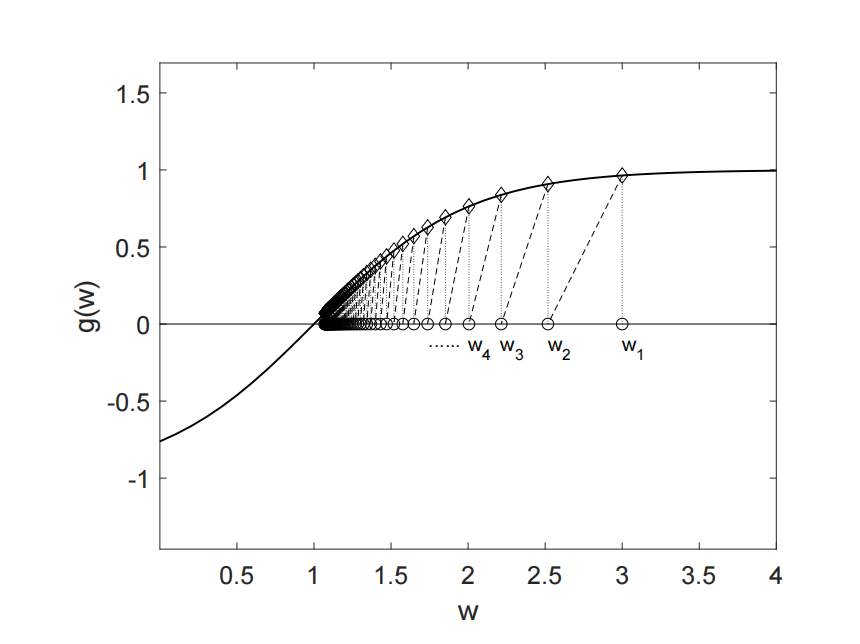

怎么理解这个算法呢?如上图所示(图中的 $w$ 对应这里的 $\theta$),如果 $z>0$,由于 $f$ 单调递增,就该让 $\theta$ 减去 $z$ 变小一点才能使 $f(\theta)$ 接近0;如果 $z<0$,就该减去 $z$ 让 $\theta$ 大一点。总之就是减 $z$,前面再乘以学习率控制调整的幅度。

RM算法只有在一定条件下能依概率收敛到零点(证明可以参考《强化学习的数学原理》),下面是需要满足的条件:

- $f(\theta)$ 严格单调递增,且导数不能为正无穷

- $z(\theta,\epsilon)$ 有界

就是噪声不能离谱

- $\alpha_t$需要满足:

\(\sum\limits_{t=1}^{\infty}\alpha_t = \infty,

\sum\limits_{t=1}^{\infty}\alpha^2_t = 0

\notag\)

学习率的一阶和无穷大,保证了步长不要收敛太快;二阶和有限,保证了步长足够小,最终收敛。

一般学习率设为常量是很常见的,虽然常量学习率不满足上面的条件,但是设置一个比较小的学习率最后是在收敛的附近震荡,也能达到不错的结果,所以无需担心,各种学习率的scheduler也能用。

RM算法估计均值

要估计均值,可以转换为零点估计问题,令 $f(\theta)=\theta-E[X]$ 即可,这显然是单调递增的,满足前面的条件。每次观测到一个$x_t$,那么$z_t=\theta_t-x_t$。套上RM算法的公式:

\[\theta_{t+1} \leftarrow \theta_t - \alpha_t(\theta_t - x_t)\]可以看出这个和前面的蒙特卡洛估计的公式很类似,这就解释了前面为什么说可以把 $\frac1{n(s,a)}$ 换成固定的学习率。

时间差分算法

介绍了RM算法之后,就可以回到强化学习的场景介绍Time difference(TD)算法了,时间差分比蒙特卡洛收敛更快。

TD

考虑轨迹$<s, a, r, s’, a’,\cdots>$,时间差分使用$r+\gamma V(s’)$来近似回报 $G$,由于估计的过程中用到了 $V$ 自身,因此说TD是bootstrap的。TD的更新公式是:

\[V(s)\leftarrow V(s)-\alpha[V(s) - (r + \gamma V(s'))]\]这里 $r+\gamma V(s’)$ 称为TD Target,$r+\gamma V(s’) - V(s)$称为TD Error,即实际值与期望的值的差。这个公式其实就是前面RM算法估计均值的公式。

MC与TD的对比

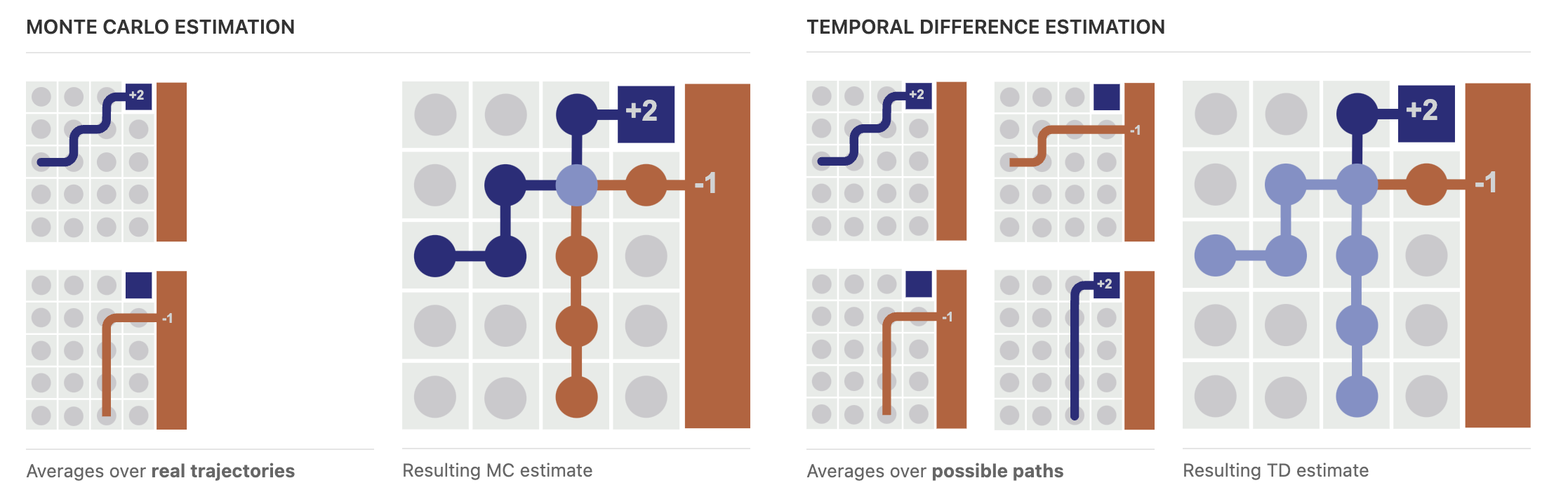

时间差分(TD)和蒙特卡洛(MC)都是用来估计期望的,二者的直观的区别是什么?从公式上看,唯一的区别是一个用真实的 $G$,一个用 $r+\gamma V(s’)$。这个差异的具体效果可以从一个例子来理解(来源于distill博客):

- 上图左半部分是蒙特卡洛法,右半边是时间差分

- 模型一开始走完了一条轨迹(深蓝色轨迹),更新轨迹上的V函数值。这个时候TD和MC没有区别

- 在走第二条轨迹的时候(橙色轨迹)

- 其中状态 $s’$ 和第一条轨迹重合了(上图所示的浅蓝色交叉点),那么在两条轨迹中 $s’$ 的前面状态 $s$ 的更新上,MC只用到它在的一条轨迹;而TD把两条都用到了,因为它用的是 $r+\gamma V(s’)$,而 $ V(s’)$ 已经用2条轨迹更新了,所以这样来看TD更充分地利用了收集的轨迹。对应到图中就是时间差分的浅蓝色顶点更多,表明这些顶点上的值函数都用了两条轨迹估计而不是一条。

TD使用bootstrap的方式作为TD Target,可以每走一步就更新,MC是必须走完一条轨迹得到 $G$ 才更新,二者的折中是走n步来近似 $G$,也就得到了n步TD方法,叫TD(n),用 $r_0 + \gamma r_1 + \cdots +\gamma^n r_n+\gamma^{n+1}V(s_{n+1})$ 近似 $G$。

最后对比一下TD和MC:

- TD是每一步都能更新 $v$,更灵活;MC必须经过一条轨迹才能更新,二者的折中是TD(n)

- TD是高偏差低方差的(如果不倒着遍历轨迹,前期Q函数不准会带来偏差);MC是无偏高方差的,TD(n)是二者的折中

- TD不需要轨迹能终止;MC必须要求能终止

TD一般比MC收敛更快,而且更灵活,在强化学习中更常见,后续的算法全部基于TD。二者的折中TD(n)是更好的,近些年的深度学习算法则是TD(n)使用更多。

Model-Free算法

前面介绍了用来估计值函数的时间差分算法,这一部分介绍基于时间差分的Model Free强化学习算法,这些算法都是基于值迭代的思路,只进行一步策略估计就改进策略。

Sarsa

Sarsa算法流程如下:

- 初始化 $Q(s,a)=0$

- 迭代 $N$ 次:

- 更新策略 $\pi$(通常使用 $\epsilon$-greedy策略)

- 在状态 $s$ 根据策略采取行为 $a$,获得奖励 $r$,到达状态 $s’$,然后再采取行为 $a’$

这里依次出现了 $s,a,r,s',a'$,所以这个算法叫Sarsa。。。

- $Q(s,a)\leftarrow Q(s,a)-\alpha[Q(s,a)-[\textcolor{red}{r+\gamma Q(s’,a’)}]]$

- $s←s’$

- 得到策略 $\pi(s)\leftarrow \text{argmax}_a Q(s,a)$

Sarsa用了 $r+\gamma Q(s’,a’)$ 作为 $G$ 的估计(TD Target),正确的TD Target应该是 $r+\gamma V(s’)$,为什么Sarsa这么做?注意到 $V(s’)$ 其实是 $Q(s’,a)$ 的期望,所以Sarsa是用随机变量代替了它的期望,这是一个方差比较大的估计,在策略稳定的情况下是可以的,策略要满足GLIE条件($\epsilon$ 要逐渐减小到0)才能收敛。

Expected Sarsa

Expected Sarsa算法是Sarsa算法的改进,流程如下:

- 初始化 $Q(s,a)=0$

- 迭代 $N$ 次:

- 更新策略 $\pi$(通常使用 $\epsilon$-greedy策略)

- 在状态 $s$ 采取行为 $a$,获得奖励 $r$,到达状态 $s’$

- $Q(s,a)\leftarrow Q(s,a)-\alpha[Q(s,a)-[\textcolor{red}{r+\gamma E_{a\sim \pi(\cdot|s’)}[Q(s’,a)]}]]$

- $s←s’$

- 得到策略 $\pi(s)\leftarrow \text{argmax}_a Q(s,a)$

这显然是一个比Sarsa更合理的方案,和Sarsa的区别是它本质上在用RM算法估计下面的均值:

\[Q(s,a)=E_{s'\sim p(\cdot |s)}[r+\gamma V(s')]\]同样是估计一步就进行策略改进。

Q-learning算法

最优策略的Q函数满足:

\[Q^*(s,a)=E_{s'\sim p(\cdot |s,a)}[r+\gamma\ \max_a Q(s',a)]\]如果直接用RM算法估计这个均值可以得到迭代的公式是:

\[Q(s,a)\leftarrow Q(s,a)-\alpha[Q(s,a)-[r+\gamma \max\limits_aQ^\textcolor{red}{*}(s',a)]]\]但是 $Q^\textcolor{red}{*}(s,a)$ 我们不知道,把它替换为 $Q(s,a)$ 就可以得到Q-Learning方法:

- 初始化$Q(s,a)=0$

- 迭代 $N$ 次:

- 更新策略 $\pi$(通常使用 $\epsilon$-greedy策略)

- 在状态 $s$ 根据策略采取行为 $a$,获得奖励 $r$,到达状态 $s’$

- $Q(s,a)\leftarrow Q(s,a)-\alpha[Q(s,a)-[\textcolor{red}{r+\gamma \max\limits_aQ(s’,a)}]]$

- $s\leftarrow s’$

- 得到策略$\pi(s)\leftarrow \text{argmax}_a Q(s,a)$

为什么这样做是合理的?其实正常的推导是考虑Bellman最优性方程,从求不动点的角度去证明Q-Learning的收敛性。不过这里我从RM算法的角度去说应该会直观一点,可以体现出Q-Learning想直接近似最优Q函数。随着训练进行,$|Q(s,a)-Q^*(s, a)|$ 会逐渐趋近于0。如果每个状态访问无数次,Q-Learning算法的Q函数能依概率收敛于最优Q函数,但是实践中无法做到,导致Q-Learning算法有明显的bias。

Q-Learning的主要优点是它是Off-Policy的,更灵活。因为Q-Learning希望近似的是最优Q函数,而Sarsa希望近似的是当前策略的Q函数。Sarsa是On-policy的算法,因为它要用 $Q(s’, a’)$ 近似 $V(s’)=E_{a’\sim \pi(\cdot|s’)}[Q(s’,a’)]$,这是当前策略分布上的期望,如果换一个策略这个近似就不成立。另外,虽然这里介绍算法的顺序是先介绍Sarsa、Expected Sarsa、Q-Learning,但实际上Q-Learning是最先提出的(1989年),Sarsa是后提出的(似乎是1994年),最后才是Expected Sarsa。

Q-Learning虽然有Off-policy的优点,但是它的一个大问题是会高估(maximization bias),导致最终学到的策略比较激进。原因是,虽然我们是直接用RM算法估计Bellman最优性方程,但是我们没有获得随机变量的真实值,而是用bootstrap近似的,这个操作引入了偏差,为啥是高估?。一种解决办法是使用Double Q-Learning算法,这个算法的思想在深度学习时代也有用(Double DQN)。

Double Q-Learning算法

Double Q-Learning维护两个Q函数 $Q_1$ 和 $Q_2$,并互相使用对方的值计算TD Target来更新自己:

- 初始化 $Q_1(s,a)=0,Q_2(s,a)=0$

- 迭代 $N$ 次:

- 更新策略 $π$ 为基于 $Q_1(s,a)+Q_2(s,a)$ 的ϵ-greedy策略

- 在状态 $s$ 根据策略 $π$ 采取行为 $a$,获得奖励 $r$,到达状态 $s’$

-

以0.5的概率:

\[\begin{aligned} a_∗ &← \text{argmax}_aQ_1(s',a) \\\ Q_1(s,a) &← Q_1(s,a)−α[Q_1(s,a)−[r+γQ_2(s',a_*)]] \end{aligned}\]否则:

\[\begin{aligned} a_∗ &← \text{argmax}_aQ_2(s',a) \\ Q_2(s,a) &← Q_2(s,a)−α[Q_2(s,a)−[r+γQ_1(s',a_*)]] \end{aligned}\] - $s\leftarrow s’$

- 得到策略 $π(s)← \text{argmax}_a[Q_1(s,a)+Q_2(s,a)]$

算法中2个Q函数使用了不同的数据进行训练,用对方的Q函数取max不容易高估,因为两个函数一起高估的概率比较低(毕竟用的不同数据训练)。不过Double Q-Learning似乎也是有偏的?要直接近似最优值函数还是比较难的,只不过没有高估问题了。

总结

总结一下从策略迭代发展到Q-learnig涉及到的思想:

- 策略估计只迭代一次,在值迭代以及各种Model-Free算法中都有体现

- 直接求解Bellman最优方程得到off-policy策略,这在Q-Learning中有体现

- 使用bootstrap的TD Target作为目标减小估计 $G$ 的方差,同时允许每一步都进行更新

最后,综合来看这些Model-Free算法,其实都是通过一定的策略去收集类似于 $<s, a, r, s’>$ 的数据更新Q函数。在深度强化学习中,这些数据就是神经网络的训练数据,用来计算loss和反向传播,从这个角度理解其实深度强化学习比这里的内容更简单,只是相较于监督学习多了个自行收集数据的过程(即rollout)。